朝晩は涼しいのに体がだるい、眠っても疲れが抜けない。そんな不調に悩むとき、秋バテ 対策 マッサージで整えたいと感じる方は多いはずです。まず気になるのは秋バテに効くツボは?という素朴な疑問、次にリンパマッサージをやらないほうがいい時は?という安全面、そして秋に自律神経を整えるには?という根本的なケアです。この記事では、季節のゆらぎに合わせたやさしいケアを中心に、無理なく続けられる方法を紹介します。

この記事でわかること

- 秋バテ 対策 マッサージの基本と注意点

- 自律神経を整える呼吸と姿勢の整え方

- ツボとリンパの活用法と禁忌の見極め

- 日々続けやすいセルフケアの組み立て方

秋バテ対策 マッサージで体と心を整える

暑さが落ち着くと同時に、体のだるさや気分の低下を感じる人が増える時期。ここでは、秋バテの正体をひも解きながら、マッサージを通して体と心をやさしく整える方法を紹介します。季節の変化に負けないための“ゆるめるケア”を、順に見ていきましょう。

秋バテとは?主な原因と体のサイン

秋口は気温差と湿度変化が大きく、体温調整や水分バランスが崩れやすくなります。だるさ、食欲の低下、肩や首のこわばり、睡眠の質の低下などがサインとしてあらわれます。これらは過度な頑張りや強い刺激よりも、こまめにゆるめて整えるアプローチが合いやすい傾向にあります。前述の通り、やさしいタッチで巡りを妨げない状態をつくると、呼吸が深まり落ち着きが戻りやすくなります。

自律神経の乱れが秋バテを招く理由

日中の暑さと朝晩の冷え、空調の効いた室内との出入りは、自律神経の切り替えに負荷をかけます。交感神経が優位な時間が長くなると、筋緊張や浅い呼吸が続きやすくなり、疲労感が抜けにくくなります。そこで、耳や首まわりの力みを減らし、呼吸リズムを整えるケアが役立ちます。以上の点を踏まえると、強い刺激の運動より、静かなケアから始める流れが現実的です。

秋バテに効くツボは?リセットに役立つポイント

ツボは位置をなぞるだけでも意識が向き、呼吸が深まりやすくなります。合谷や太渓、内関など、手足にあるポイントを目安に、押し込まず触れる程度で数呼吸キープします。力を入れると逆に緊張が高まるため、痛気持ちいい手前で留めます。やわらかな刺激は、休憩の合間や入浴後にも取り入れやすく、短時間でも継続しやすいのが利点です。

リンパケアで疲れが取れますか?基礎を解説

リンパケアは強く流すより、巡りを妨げない環境を整えるのが土台です。肌をこすらず、手の重さを感じる程度の圧で触れ、呼吸に合わせて数十秒ずつ。肩や鎖骨の周辺、耳のまわりをふわっと包むように扱うと、体の内側に広がりができ、休まりやすくなります。要するに、短時間を積み重ねるほど負担が少なく、続けやすいケアになるということです。

季節の変わり目に気をつけたい生活習慣

冷たい飲み物ばかりに偏らない、湯船にゆっくり浸かる、画面を見る時間が続いたら視線を遠くに外すなど、小さな選択の積み重ねが回復力を支えます。うつむき姿勢が続くと首の前側が張りやすいため、時々あご先を軽く引いて後頭部を伸ばし、胸のスペースを感じます。これらは前述のケアと相性がよく、相乗効果が期待できます。

秋バテ 対策 さとう式リンパケアで解消

秋の不調を根本から整えたい方へ。ここからは、さとう式リンパケアの考え方をもとに、秋バテに効果的なマッサージ方法を紹介します。呼吸と巡りを整えながら、体にやさしく働きかけるステップを一緒に見ていきましょう。

秋に自律神経を整えるには?呼吸と巡りの関係

秋は気温差や気圧変化が大きく、自律神経のバランスが崩れやすい季節です。呼吸を整え、体の巡りを意識することで、心身の安定を保ちやすくなります。特に、耳や首まわりをゆるめることで副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなるとされています。

また、厚生労働省が発表している「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、6時間以上の睡眠と、“休養感のある眠り”を確保することが心身の回復に有効とされています。これは、秋バテで乱れやすい自律神経のリズムを整えるうえでも大切なポイントです。眠りの質を高めることが、日中の疲労回復にもつながります。

(参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

リンパケアをやらないほうがいい時は?注意点

体調がすぐれない、発熱がある、皮膚炎や傷がある部位、飲酒直後や極端な寝不足のときは控えめにします。妊娠中や持病がある場合は、事前に医療機関へ相談を。刺激が強いほど良いわけではなく、むしろ刺激を減らすほど安心して続けられます。以下の表は判断の目安です。

さとう式リンパケアで体液の流れをスムーズに

さとう式リンパケアは、揉まない、押さない、引っ張らないという方針で、やさしく触れて筋緊張を減らし、巡りを妨げない状態づくりを目指します。公式サイトでは、耳や口の周辺から整える考え方が紹介されており、体は腔という空間のつながりで成り立つとされています。前述の呼吸改善とも親和性が高く、短時間でも取り入れやすいのが利点です。

首・肩・耳をゆるめる秋バテマッサージの手順

最初に耳たぶをつままず、指先でそっと触れて数呼吸。次に耳の付け根からこめかみへ手のひらをふわっと添え、首の前側に片手を置いて呼吸を通します。鎖骨の内側を撫でるのではなく、上に手を置いて重さを預けるイメージで数十秒。最後に口角を数ミリ上下させ、顎の力みをほどきます。動作はどれも微小で十分です。朝昼夜のすき間時間に一巡できる分量だと、習慣化のハードルが下がります。

耳たぶ回しはこちらでもご紹介しています。

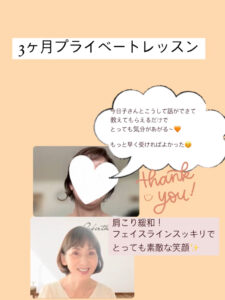

さとう式リンパケアで秋バテが軽くなった話

以前の私は、秋の初めになると午後には肩が重く、集中力が続かない日があったんです。ですが、さとう式リンパケアを知ったことで、朝の洗顔後に耳の周りへ手を置いて数呼吸、昼休みに首の前側へ手を添えて深呼吸、帰宅後に鎖骨の上で数十秒じっとするのを一週間続けたところ、夕方のだるさが薄れ、眠りにつきやすくなりました。

強く押さないため肌負担が少なく、ケアを忘れにくいのも続いた理由です。この流れから、短時間のやさしいケアが秋のゆらぎに合っていると実感。今では習慣になっていますよ。短時間でできることなので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

まとめ:秋バテ 対策 ケアは日々の“ゆるめる”習慣から

- 強い刺激よりやさしいタッチを選ぶ

- 秋バテのサインは早めに気づく

- 呼吸を吐き切る意識から整える

- 耳と首と鎖骨のラインをゆるめる

- ツボは押し込まず触れる程度にとどめる

- 入浴後や就寝前に短時間で実施する

- 体調不良や皮膚トラブル時は控える

- 妊娠中や持病のある人は相談のうえ調整する

- 画面の見過ぎは姿勢と呼吸を乱すため小休止をはさむ

- 冷えとりは温度差を減らす工夫から始める

- 水分と塩分の取り方を整える

- 食いしばりに気づいたら歯を離す

- 口角の微小運動で表情をやわらげる

- 習慣化しやすい手順を決めておく

- 無理をしない範囲で継続を優先する