こんにちは。静岡市の さとう式リンパケアサロン florence-k です。

食いしばりの防止をトレーニングでできるってご存知ですか?

夜になると歯ぎしりが気になる、朝起きると顎がだるい、肩こりや頭痛まで出てきてつらい…そんな不安やモヤモヤ、ありますよね。

歯医者さんでマウスピースをすすめられたけれど、自分でできるセルフケアやトレーニング方法も知りたい、顎関節症になる前に予防したい、そんな気持ちのあなたに向けて書いています。

この記事では、食いしばりや歯ぎしりが起こる仕組みと、日中の食いしばり癖やTCHと呼ばれる歯列接触癖との関係、首こりや肩こり、頭痛など全身への影響をわかりやすくまとめていきます。そのうえで、さとう式リンパケアをベースにした自分でできる食いしばり防止トレーニングやストレッチ、舌の位置を整えるエクササイズ、寝る前におすすめの呼吸トレーニングなどを、ゆっくり一緒に見ていきましょう。

マウスピースや歯科治療とセルフケアをどう組み合わせるか、どこまでが自分でできる範囲で、どんな症状が出てきたら歯科や専門家に相談した方がいいのか、という目安もお伝えします。食いしばり解消トレーニングやセルフマッサージを無理なく続けながら、顎だけでなく全身をゆるめていくイメージで読んでもらえるとうれしいです。

この記事でわかること

- 食いしばりや歯ぎしりが起こる原因とメカニズム

- 顎関節症や肩こり頭痛と食いしばりの関係

- 自分でできる食いしばり防止トレーニングの具体的な手順

- セルフケアの続け方と歯科を受診すべきタイミング

食いしばり防止トレーニングで変わること

まずは「そもそも食いしばりとは何か」「どうして顎だけでなく全身までつらくなるのか」を整理しておきましょう。仕組みがわかると、トレーニングの意味もスッと入ってきて、続けやすくなりますよ。少し専門的な部分もありますが、イメージしやすいようにお伝えしていきます。

食いしばりと歯ぎしりが起こる仕組み

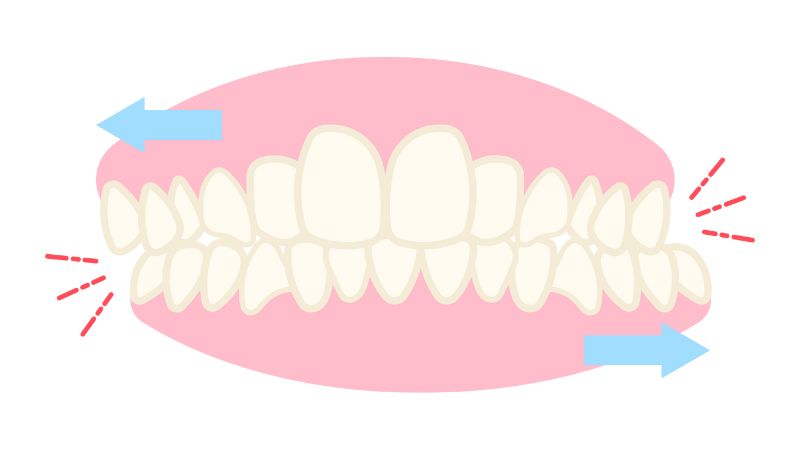

食いしばりは、歯科の言葉でブラキシズムと呼ばれる顎の「働きすぎ」です。夜寝ているときの歯ぎしりだけでなく、日中に無意識で歯をカチッと合わせている癖も含まれます。本来、リラックスしているときは上下の歯の間には2〜3mmほどのすき間があって、歯は触れていません。この「上下の歯が触れていない状態」が、顎にとっていちばん楽なポジションです。ところが、ストレスや緊張、長時間のパソコン作業、集中しすぎるクセなどが続くと、上下の歯がずっと当たったままになり、咬筋や側頭筋といった噛む筋肉が休めなくなってしまいます。

夜間の歯ぎしりは、睡眠の中で脳がストレスを処理するときの反応とも言われていますが、ガリガリと音が出る歯ぎしりだけが問題ではありません。ギュッと噛みしめるクレンチングタイプの食いしばりは音が出にくいので、自分では気づきにくいことも多いです。「家族には指摘されたことがないけれど、朝起きると顎がだるい」「歯医者さんに歯がすり減っていると言われた」なども、食いしばりのサインのひとつです。

この「ずっと力が抜けない状態」が続くと、顎関節に負担がかかるだけでなく、首や肩の筋肉まで巻き込まれてガチガチに。結果として、朝起きたときの顎のだるさ、口を開けにくい感じ、肩こりや頭痛、寝ても疲れが取れないといった不調につながっていきます。食いしばり防止トレーニングは、こうした筋肉の過緊張をゆるめて、本来の「歯が触れていない安定した状態」に戻していくためのものです。

ポイント:食いしばりは「歯の問題」だけでなく、「筋肉と神経の働きすぎ」のサインでもあります。原因を自分だけのせいにせず、「からだを守ろうとしてがんばりすぎているんだな」と、少し優しい目で見てあげてくださいね。

日中の食いしばりとTCHをチェック

夜の歯ぎしりだけが食いしばりではありません。今この瞬間、あなたの上下の歯は触れていませんか? もし常に歯が当たっているようなら、日中の食いしばりやTCH(歯列接触癖)があるかもしれません。TCHは、ぎゅっと強く噛みしめていなくても、軽く触れているだけの状態が長く続く癖のこと。ほんの少しの力でも、何時間も続けば筋肉は疲れてしまいます。

歯科の世界では、このTCHが顎関節症や食いしばりの大きなリスク因子として注目されています。(出典:日本歯科医師会 テーマパーク8020「歯ぎしり」) 難しいことは覚えなくて大丈夫ですが、「普段から歯が当たっている時間が長いほど、顎や首の筋肉は休めない」というイメージだけ持っておいてもらえたらOKです。

TCHセルフチェックの例

- パソコン作業中、ふと気づくと上下の歯が触れている

- スマホを見ているとき、口元がへの字になっている

- 家事や運転中、集中すると口元に力が入る

- 仕事が忙しい時期ほど、顎のだるさやこめかみの疲れが増える

まずは「歯は離れているのが普通」という感覚を思い出すことがスタート地点です。デスクの横やパソコンのモニターに「歯を離す」「舌は上あご」といったメモを貼っておくのもおすすめ。スマホの待受に「ゆるめる」と一言入れておく方もいます。気づいたときにそっと歯を離し、舌先を上あごの定位置に戻すだけでも、日中の食いしばり防止トレーニングになります。

顎関節症や肩こり頭痛との関係

食いしばりが続くと、顎関節症のリスクが高まります。口を大きく開けにくい、開けるときにカクッと音がする、顎の付け根が痛い、といった症状は要注意サインです。顎関節は耳のすぐ前にあり、小さな関節ですが、頭の重さや噛む力を支えるとても大事な場所。ここに偏った負担がかかり続けると、関節の周りの筋肉や靭帯、関節円板にストレスがかかり、痛みや音、開けにくさとして現れてきます。

顎の筋肉は首や肩の筋肉ともつながっているので、顎の緊張が頭痛や肩こり、背中のハリ、ひどいときには腰痛や全身のだるさとして現れることもあります。特に、デスクワークが多い方やスマホ時間が長い方は、頭が前に出る姿勢がクセになりやすく、そのぶん首や肩まわりの負担も増えがちです。「頭の位置が前に倒れる → 顎が後ろへ引かれる → 食いしばりやすくなる」という流れで、悪循環にはまりやすくなってしまいます。

| 気になりやすい症状 | 関係しやすい部位 |

|---|---|

| こめかみの痛み・頭痛 | 側頭筋・首の前側の筋肉 |

| 肩こり・首こり | 咬筋・僧帽筋・肩甲骨まわり |

| 噛みしめたときの顎の痛み | 顎関節・咬筋 |

さとう式リンパケアでは、顎だけでなく全身の筋肉とリンパの流れを整えることで、食いしばりによる不調の連鎖を断ち切ることを大事にしています。実際に、サロンでは顎関節症やエラ張りが気になって来られた方が、お顔だけでなく肩や背中まで楽になり、「頭が軽くなった」「呼吸しやすい」とおっしゃるケースも多いです。顎だけの問題と切り離さず、「姿勢・呼吸・ストレス」とつながったひとつのテーマとして、少し長い目で整えていきましょう。

マウスピースだけに頼らない考え方

歯科で作るマウスピース(スプリント)は、歯や顎関節を守るためにとても大切なアイテムです。歯ぎしりの強い方の場合、マウスピースがなかったら歯が欠けてしまっていた…というケースもあるくらい、物理的な保護としての役割はとても大きいです。ただし、それだけで根本原因が消えるわけではなく、「歯を守るためのヘルメット」のような役割と考えてあげるとイメージしやすいかもしれません。

大切なのは、マウスピース=ゴールではなく、「食いしばりのクセを見直すスタートライン」としてとらえること。マウスピースで歯や顎を守りながら、同時に筋肉の緊張をゆるめるトレーニングや、日中のTCHに気づく習慣を身につけていくことが、長い目で見たときの予防につながります。特に、スポーツや筋トレをされる方は、力を出すときにギュッと噛みしめるクセがついていることも多いので、「力を入れる瞬間ほど歯を守る」という意識が大切です。

マウスピースとセルフケアの役割分担

マウスピース:歯や顎関節を守る「守りのケア」

セルフケア:筋肉とリンパをゆるめる「攻めのケア」

どちらか一方ではなく、両方をうまく組み合わせてあげると、からだにとってやさしい形で改善しやすくなります。

特に、エラ張りや老け顔が気になっている方は、顎周りだけを触るより、老け顔を自分で改善するさとう式リンパケアのケアのように、お顔全体と顎関節を一緒にゆるめていくアプローチがおすすめです。見た目の変化も感じやすくなるので、モチベーションにもつながりますよ。

今日からできる食いしばり防止トレーニング

ここからは、さとう式リンパケアの考え方をベースにした、具体的な食いしばり防止トレーニングをご紹介します。どれも自宅で簡単にできて、強い力はいりません。「押さない・揉まない・引っ張らない」やさしいタッチで行うことが、一番のポイントです。お風呂上がりや寝る前、家事の合間など、あなたの生活リズムに合わせて、できそうなものから気軽に取り入れてみてください。

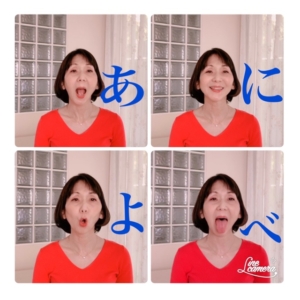

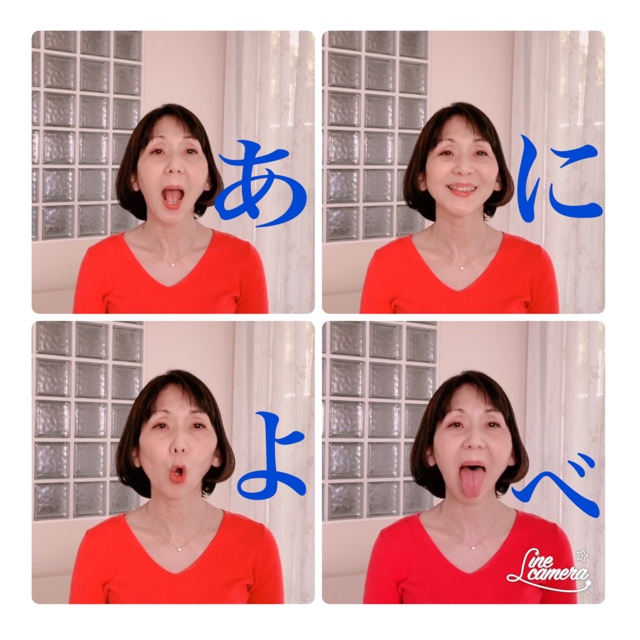

基本の脱力ポジションと舌の位置

最初に整えたいのが、「何もしていないときの口の中のポジション」です。椅子に座って、背もたれにもたれ過ぎないようにしながら、まずは一度ぎゅっと噛みしめてから、ストンと力を抜いてみてください。そこから口を少しだけ開け、上下の歯が触れていない状態を作ります。このとき、舌先は上あごの前歯の少し後ろ、スポットと呼ばれる位置に軽くつけておきます。

この「歯が離れて舌が上にある」状態が、食いしばり防止トレーニングの基本姿勢です。最初は違和感があるかもしれませんが、これが本来の楽な状態。テレビを見ているときやスマホを触っているときなど、ふと気づいたタイミングで口の中をチェックし、このポジションに戻してあげましょう。慣れてくると、舌の位置がずれたときに違和感を感じるようになり、食いしばりに気づくセンサーが育っていきます。

基本ポジションの覚え方

- 歯は触れない(上下の歯の間にすき間)

- 舌先は上あごの前歯の少し後ろ

- 唇はそっと閉じるか、軽く開いていてもOK

- 顎の力は抜いて、首の後ろをスッと伸ばすイメージ

「歯が離れて舌が上あご」が、あなたの新しいニュートラルポジションです。できなくても落ち込む必要はありません。思い出したときに戻す、それだけで立派なトレーニングですよ。

こちらの記事も参考にしてくださいね♪

顎をゆるめる耳たぶ回しと頬のケア

顎周りを直接ゆるめたいときにおすすめなのが、さとう式リンパケアでも定番の「耳たぶ回し」と「頬のストローク」です。やり方はとてもシンプルですが、力加減がポイントになります。まず、上下の歯が触れていない脱力ポジションを作り、耳たぶのつけ根(耳とお顔の境目あたり)を指先でそっとつまみます。このとき、皮膚を引っ張らず、本当にそっと触れるだけで大丈夫です。

そのまま、耳たぶのつけ根を後ろ方向に小さな円を描くように、ゆっくりと4回ほど回します。肩や首に力が入りやすい方は、回している間も呼吸を止めないように、ふわっと息を続けてみてください。次に、頬骨のあたりに手のひらを当て、エラの方向へ向かって、なで下ろすように4回さすっていきます。方向だけ意識して、「押す」のではなく「なでる」イメージで行うのがコツです。

耳たぶ回し+頬のストロークの目安

・耳たぶ回し:4回まわす × 10〜20セット

・頬のストローク:4回なでる × 10〜20セット

※一度にたくさんやる必要はありません。1日を通して小分けにしてもOKです。

「触れて、待って、ゆるむのを待つ」くらいのやさしさがちょうどいい強さです。このセットを、顎がつらいときは10〜20回を目安に、無理のない範囲で繰り返してみてください。顎がスッと軽くなり、口が開けやすくなる感覚を感じる方も多いですよ。

顎関節の違和感やお顔のエラ張りが気になる方には、顎関節症やエラ張り顔にアプローチするさとう式リンパケアの体操もおすすめです。写真付きでケアの流れを紹介しているので、この記事と一緒に参考にしてみてください。

首と肩甲骨をゆるめるストレッチ

顎だけを触っても、首や肩がガチガチのままだと食いしばりは戻りやすくなります。そこで取り入れたいのが、首と肩甲骨まわりをやさしくゆるめるストレッチです。まずは、脱力ポジションで座り、背中を丸めすぎないようにしながら、肩を耳に近づけるようにすくめて、ストンと落とす動きを3回。肩がじんわり温かくなってきたらOKです。

次に、肩を前から後ろへ、後ろから前へと、それぞれゆっくり5回ずつ回していきます。このときも、呼吸は止めずに、動きに合わせて「吸って、吐いて」を繰り返します。余裕があれば、片方ずつ肩を大きく回してみたり、両手を前で軽く組んで背中を丸め、肩甲骨の間を伸ばしてみるのもおすすめです。じんわり伸びているところに意識を向けると、筋肉の緊張がふわっとゆるんでいきます。

こんな方に特におすすめ

- 長時間パソコン作業が続くデスクワークの方

- スマホ時間が長く、首こり・肩こりがつらい方

- 猫背や巻き肩が気になっている方

立ち仕事や長時間のデスクワークで脚のむくみも気になる方は、足のむくみを軽くするさとう式リンパケアのケアのように、全身のリンパの流れを整えるケアと組み合わせると、より食いしばりが出にくい身体づくりにつながります。顎だけでなく「身体全体がゆるんでいる時間」を増やしていくイメージで続けてみてください。

寝る前1分の呼吸トレーニング

夜間の歯ぎしりや食いしばりを軽くしたいときには、寝る前の「呼吸トレーニング」がとても役に立ちます。布団の上で仰向けになり、歯は離したまま、舌を上あごに軽くつけます。その状態で、鼻からゆっくり4秒かけて息を吸い、お腹やわき腹、背中がふわっと広がるのを感じます。次に、6〜8秒かけて鼻から静かに息を吐きながら、お腹がゆるやかにしぼんでいくのを味わいます。

呼吸が浅くなると、どうしても交感神経が優位になって、からだが「戦闘モード」になりやすくなります。逆に、ゆっくりとした呼吸は、副交感神経を働かせるスイッチのようなもの。顎の力を抜きながら呼吸を整えてあげることで、睡眠中の食いしばりが起こりにくい土台をつくることができます。最初は4秒吸って6秒吐くのがしんどい場合、3秒吸って5秒吐くくらいから始めてもOKです。

寝る前呼吸のステップ

1. 歯を離す、舌を上あごへ

2. 鼻からゆっくり息を吸う(3〜4秒)

3. 鼻から静かに吐く(5〜8秒)

4. 5〜10呼吸を目安に、からだがふわっと重くなる感覚を味わう

これを5〜10呼吸ほど続けていくと、顎の力が抜けて、目の奥やこめかみの緊張もゆるんでいくのを感じやすくなります。「歯は離れて、舌は上あご、呼吸はゆっくり」をセットで覚えておくと、夜中の食いしばり防止トレーニングとしても、日中のリセットとしても使えますよ。

呼吸についてはこちらの記事も参考にしてくださいね

トレーニングを続けるコツと注意点

どんな良いトレーニングも、続けなければ身体には定着しません。でも、がんばりすぎるとそれ自体がストレスになり、かえって食いしばりが強くなってしまうこともあります。続けるコツは、「完璧にやろう」ではなく「思い出したときにちょこっとやろう」くらいの気持ちでいることです。例えば、朝と夜の歯みがきのあとに耳たぶ回しを10回、寝る前に呼吸トレーニングを3呼吸だけ、など「日常の動作とセットにする習慣」を作ると続けやすくなります。

また、トレーニングは「たくさんやるほど良い」わけではありません。顎や首に痛みがある日、体調がすぐれない日にはお休みしても大丈夫です。むしろ、からだからのサインを無視してしまう方が、長い目で見ると負担になります。ここでご紹介している回数や時間は、あくまで一般的な目安です。あなたのからだの声を聞きながら、「今日はここまでにしておこう」「今日は少し多めにやってみよう」と、その日のコンディションに合わせて調整していきましょう。

注意してほしいこと

・顎や首、肩に強い痛みやしびれがあるときは無理に行わない

・動かしたときにズキッとした鋭い痛みが出る場合は中止する

・体調が悪いときはトレーニングより休息を優先する

強い痛みやしびれがあるとき、動かしたときにズキッとした痛みが出るときは無理に続けず、早めに歯科や医療機関にご相談ください。「正確な情報は公式サイトをご確認ください」「最終的な判断は専門家にご相談ください」というスタンスを忘れずに、ご自身の身体のサインを一番大切にしてあげてくださいね。

セルフケアで不安な時は専門家へ

食いしばり防止トレーニングは、とても有効なセルフケアですが、すべてをご自分だけで抱え込む必要はありません。口が指3本分開かない、顎の痛みが強い、耳の前でジャリジャリ音がする、頭痛やめまいが続く…そんなときは、我慢せずに歯科や顎関節症に詳しい専門家に相談するタイミングです。セルフケアと専門的な治療をうまく組み合わせることで、身体への負担を最小限にしながら回復を早めることができます。

静岡市の さとう式リンパケアサロン florence-k では、食いしばりや顎関節の違和感、お顔や身体のこわばりなどのお悩みに対して、さとう式リンパケアをベースにしたやさしいトリートメントとセルフケアのレクチャーを行っています。「ひとりでがんばるセルフケア」から「一緒に整えていくケア」へ切り替えるだけで、心も身体もふっと楽になることがあります。

こんなときは一度ご相談ください

- 食いしばりや歯ぎしりが気になり、どこから手をつけていいか分からない

- セルフケアをやってみたけれど、合っているのか不安

- 顎だけでなく、肩こりや頭痛、全身のだるさもまとめて整えたい

詳しいメニューや体験レッスンについては、さとう式リンパケアサロン florence-k のご案内ページもあわせてご覧ください。あなたのペースに合わせて、一緒に「ゆるんで整うからだづくり」をしていけたらうれしいです。

この記事でご紹介している食いしばり防止トレーニングやセルフケアは、すべて一般的な目安にもとづいた内容です。効果の感じ方や必要な回数には個人差があり、すべての方に同じ結果を保証するものではありません。強い痛みや違和感がある場合は無理をせず中止し、必ず歯科や医療機関にご相談くださいね。